- Home

- /

- राज्य

- /

- अरुणाचल प्रदेश

- /

- अरुणाचल प्रदेश के सिर...

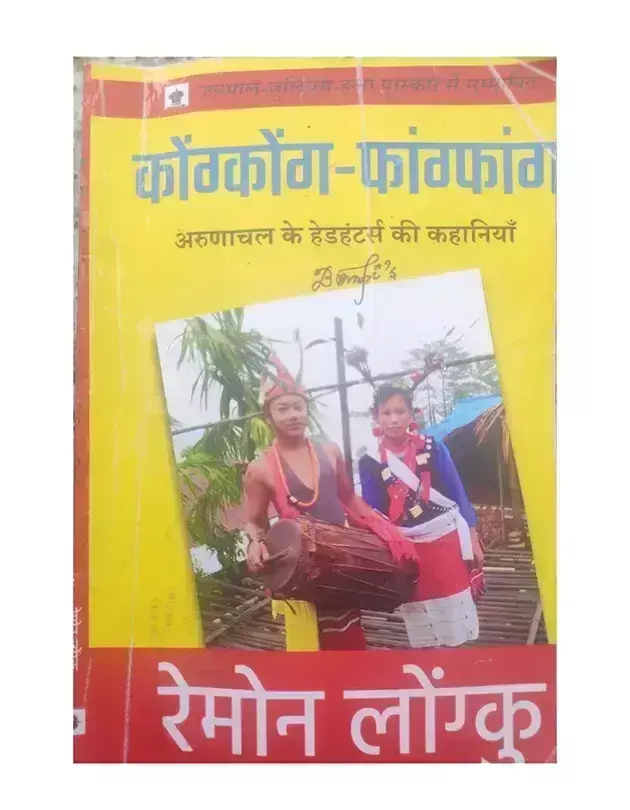

Arunachal अरुणाचल: हममें से कितने लोग सुकरात से सहमत होंगे, जिन्होंने अपनी रचना फेदो में, जिसे ऑन द सोल के नाम से भी जाना जाता है, टिप्पणी की थी कि एक सच्चा दार्शनिक हमेशा मृत्यु का पीछा करता है? इस दृष्टिकोण की लोकप्रियता की संभावना कम हो सकती है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ‘मृत्यु’ एक अपरिहार्य विषय है और इसके बारे में दार्शनिकता ने न केवल मृत्यु के आध्यात्मिक पहलुओं पर बल्कि जीवन पर भी विभिन्न चिंतन किए हैं। जबकि दार्शनिकों ने गहराई से तर्क दिया है कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है या इस मामले में मृत्यु का डर तर्कसंगत है, रेमन लोंगकू की कोंगकॉन्ग फांगफांग: अरुणाचल के हेडहंटर्स की कहानियाँ (2022) अन्य लोगों के अलावा भयानक मौतों और साथ में भय, हानि, निराशा और क्रोध की भावनाओं से निपटती है। यह अरुणाचल प्रदेश की लघु कथाओं का पहला संग्रह है जो चांगलांग जिले की तांगसा जनजाति के इर्द-गिर्द केंद्रित है। यह जनजाति पटकाई रेंज के साथ तिरप और नामचिक नदी घाटियों में भी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। 'तांगसा' शब्द दो अक्षरों, 'तांग' और 'सा' का संयोजन है, जिसका अर्थ क्रमशः 'पहाड़ी' और 'लोग' है। तांगसा जनजाति की लगभग 35-40 उप-जनजातियाँ हैं, जो बोलियों, पारंपरिक पोशाक, वर्जनाओं और अन्य प्रथाओं के मामले में एक-दूसरे से अलग हैं, लेकिन कुछ उप-जनजातियाँ ऐसी भी हैं जिनकी प्रथागत प्रथाएँ समान हैं और उनकी बोलियाँ भी परस्पर समझ में आती हैं। परंपरागत रूप से, वे जीववाद के अनुयायी थे, लेकिन समय के साथ, कई लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए और कुछ तो थेरवाद बौद्ध भी बन गए। हालाँकि, तांगसा, विशेष रूप से लोंगचांग और मुकलोम उप-जनजातियों में एक वर्ग है, जो रंगफ्राह के कट्टर अनुयायी हैं, जिनकी हिंदू देवता शिव से समानता शिक्षा जगत में विवाद का विषय रही है।

जबकि तांगसा समुदाय के रीति-रिवाजों और चुनौतियों को कुशलतापूर्वक दर्शाया गया है, लघु-कथाओं के इस संग्रह का प्रमुख विषय 'मृत्यु' है। लेखक ने अपनी पहली कहानी पारंपरिक मान्यता के इर्द-गिर्द केंद्रित की है कि बेतहाशा शिकार के घातक परिणाम हो सकते हैं क्योंकि इससे जंगल की आत्माएँ दुखी होती हैं। जहाँ मौत के भयानक विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, वहीं समुदाय की मान्यताएँ और ‘उस शिखर का शिखर’ में रेहाप और ‘दादी आ रही हैं’ में रूमी की दादी जैसे पात्रों की अप्राकृतिक मौतों के बाद होने वाली मृत्यु की रस्में उल्लेखनीय हैं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण मौतों को समुदाय द्वारा अपशकुन माना जाता है और शवों का दाह संस्कार गाँव से दूर, आमतौर पर घटना के दुर्भाग्यपूर्ण स्थान पर ही किया जाता है। और प्राकृतिक मौतों के मामले में, जैसे कि एक अन्य लघु-कथा में होहो की मृत्यु, शव को रसोई के अंदर बाँस से बने बिस्तर पर रखा जाता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि मृतक के परिवार और रिश्तेदार बाँस के बिस्तर के नीचे तीन बार पानी डालते हैं, जहाँ शव रखा जाता है, लेकिन उस प्रथा के लिए कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दी गई है। इसके बाद, शव को उसके कई प्रिय सामानों के साथ एक या दो दिन में श्मशान ले जाया जाता है। उस दौरान मृतक के घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रहती हैं। रसोई क्षेत्र को साफ किया जाता है और चूल्हे में आग के किसी भी निशान को भी बुझा दिया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मृतक की आत्मा अक्सर अपने घर की तलाश में गाँव में लौटती है और जब उसे घर खाली मिलता है, तो वह बिना पीछे मुड़े ही चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह गलत घर में आ गई है। लेकिन अगर वह जाते समय एक नज़र देखने के लिए अपनी पीठ मोड़ लेती है, तो यह परिवार के लिए भविष्य की आपदा का संकेत है। दिलचस्प बात यह है कि अंतिम संस्कार की चिता पर पीछे मुड़कर न देखने की प्रथा मृतक के जीवित सदस्यों के बीच भी प्रचलित है क्योंकि यह विश्वास है कि उसकी आत्मा इस कृत्य को लगाव के संकेत के रूप में गलत समझ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप वह उनका अनुसरण कर सकती है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लेखक ने विशेष रूप से उस उप-जनजाति का नाम नहीं बताया है जो उपर्युक्त मृत्यु अनुष्ठान और वर्जनाओं का पालन करती है। पुस्तक में भारतीय सेना और उग्रवादियों के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप राजनीतिक उलझन में फंसे समुदाय की दुर्दशा को भी दर्शाया गया है, जिसमें पूर्व द्वारा मारे गए निर्दोष ग्रामीणों को उग्रवादियों के रूप में टैग किया जाता है, जिसके लिए सेना के अधिकारियों की न केवल सराहना की जाती है, बल्कि उन्हें उच्च पद पर पदोन्नत भी किया जाता है। 'गोलीबारी' नामक कहानी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए निर्दोष ग्रामीणों की मौत का लाभ उठाने की प्रथा पर एक सूक्ष्म हमला है। फिर, 'डर' नामक एक कहानी है जो अपने बेटों के भविष्य के लिए ग्रामीणों के डर को दर्शाती है। यह कहानी विशेष रूप से उग्रवादियों द्वारा युवा लड़कों के जबरन अपहरण और भर्ती के खिलाफ ग्रामीणों के प्रतिरोध का वर्णन करती है। इसी तरह के विषय पर 'फंगथोई' नामक कहानी है, जो एक अकेली माँ की पूरी तरह से असहायता और कष्टदायी दर्द को दर्शाती है, जिसका इकलौता बेटा भूमिगत लोगों द्वारा जबरन छीन लिया जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस कहानी से प्रभावित हुआ क्योंकि इसने मुझे तिरप जिले के अपने एक सहपाठी की याद दिला दी, जो 1990 के दशक के अंत में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लापता हो गया था। उनकी कहानी भी फांगथोई की कहानी से मिलती जुलती है।

इसके अलावा, इस पर आधारित दो कहानियाँ भी उल्लेखनीय हैं